円安・物価高・エネルギーコストや材料価格の高騰などを背景に、医療提供コストの上昇が大きな問題となっています。2023年10月からはインボイス制度もはじまり、委託業者から月々の委託料や顧問料などの値上げを相談されるケースも見られます。このような状況下において、予算や経費を管理しつつ、コストパフォーマンスのよい物品や業者を選定するためには、適正な方法を用いて契約手続きを進めることが重要となります。本稿では、医療機関における物品・業者選定の進め方について解説します。

代表的な契約の方法

物品・業者選定にはいくつかの方法があり、代表的なものとして、随意契約、見積合わせ、一般競争入札、指名競争入札、プロポーザル方式などがあります。

それぞれにメリット・デメリットが存在し、通常は契約内容やその時の状況に応じて契約方法を選択します。

|

契約方法 |

特徵 |

メリット |

デメリット |

主に利用する場面 |

|

随意契約 |

〇特別な選定方法を用いず、1社を選定する方法 |

○決裁スピードが早い |

〇業者の言い値となる場合がある |

〇低額な契約、繰り返しの契約、緊急的な契約など |

|

見積合わせ |

〇複数社に見積を出させて、比較考量する方法 |

〇比較的早く、金額面の対比ができる |

○金額面のみの比較になりやすい |

〇10万円~100万円程度の金額の契約 |

|

一般競争入札 |

〇仕様・参加資格を公告し、条件の範囲で最も安価な金額を提示した1社を選定する方法 |

〇条件を揃えた上で純粋に金額面での対比ができる |

○時間がかかる |

〇補助金等の交付要綱に定める場合 |

|

指名競争入札 |

〇入札に参加する業者を複数社指名し、条件の範囲で最も安価な金額を提示した1社を選定する方法 |

〇条件を揃えた上で純粋に金額面での対比ができる |

||

|

プロポーザル方式 |

〇仕様に対して、金額面・内容面で複数社に提案させ、総合的に優れている1社を選定する方法 |

〇全額面以外の要素も勘案できる |

〇プロポーザル要綱の作成等の手間がかかる |

〇金額以外の内容面が重要な場合(委託業者の選定など) |

具体的な進め方

随意契約や見積合わせは日常的に活用することが多いと思われます。ここでは、競争入札とプロポーザル方式の具体的な進め方を紹介します。

●一般競争入札・指名競争入札の進め方

① 契約内容の仕様の作成(設計図書、備品の仕様など)

② 入札公告の作成

・仕様・納品時期

・参加要件(会社実績等)

・予定価格又は上限価格

・入札参加に必要な申込書等の書式

・入札執行のスケジュール、など

③ 【一般競争入札の場合】入札公告の公開(ホームページや建設新聞など)

【指名競争入札の場合】予め選定した複数社に入札公告の送付

④ 参加の受付・参加要件審査

⑤ 入札執行・落札・契約

(※一般競争入札の公開期間は2週間程度とします)

●プロポーザル方式の進め方

① 契約内容の仕様の作成(業務委託内容など)

② プロポーザル要綱の作成

・仕様・納品時期

・参加要件(会社実績等)

・予定価格又は上限価格

・入札参加に必要な申込書等の書式

・評価基準・指標

・プレゼンテーションの日程、など

③ プロポーザル要綱の公開(ホームページなど)又は予め選定した複数社に送付

④ 参加の受付・参加要件審査

⑤ プレゼンテーションの実施・採点・契約

(※プロポーザル要綱の公開期間は2週間程度とします)

ある程度対象を限定したい場合には、参加要件に「同等の実績が〇件以上あること」、「県内に本社又は支店を有すること」などの条件を付すことで、一定の品質を担保することができます。通常、競争入札やプロポーザルは準備期間も含める契約締結までに2ヶ月程度の時間を要します。

契約ルールに関する規制

契約方法は、個別事案ごとに自由に又は組織の契約ルール・基準に則って運用することになりますが、以下のように契約方法が規制される場合があります。

|

● 補助金により物品の購入・建設工事等をする場合、一般競争入札等の方法を用いることが求められるケース ● 利益相反取引に該当する場合、その契約内容(金額等)の妥当性を実証するため、見積合わせ等を行うケース |

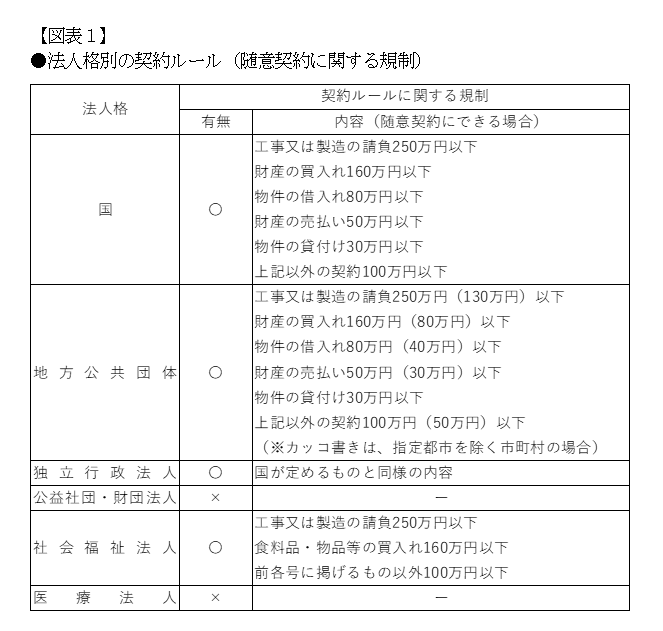

医療法人においては、上記を除く通常の場面において契約ルールの規制はないものの、非営利性や公共性の観点から、客観性や公平性の高い方法で契約を行うことが望まれています。なお、参考までに、他の公益法人等における契約ルールは図表1のとおりです。

医療機関における物品等購入の適正化に向けた取組み

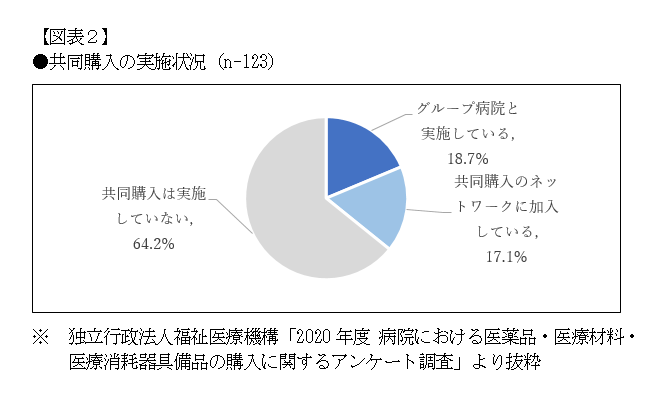

独立行政法人福祉医療機構の調査では、医療機関(本調査においては病院)において、以下のような方法により購入額の適正化に取り組んでいます。契約・選定方法の見直しに加え、最近では、医薬品・医療材料の共同購入システムで購入価格の妥当性を検証する医療機関も多くなってきています。(図表2参照)

① 共同購入の実施

- ● 共同購入を実施している病院は35.8%

- ● 一定のスケールメリットがある反面、個別の交渉ができない・時間がかかるなどのデメリットもある

② 相見積もり等による業者選定

- ● 他社との見積比較等を随時実施

- ● 医療材料は診療報酬改正に合わせて入札を実施

- ● 価格調査を不定期に実施

適切なタイミングで最適な方法を用いましょう

契約の決定は院長等が最終判断することになりますが、その過程において、現場サイドから物品の購入や変更について提案が上がることも考えられます。このような状況において、適切・公平な判断をするためには、そのケースに合った方法を用いることが有効となります。あらためて物品・業者選定の在り方を見直してみてはいかがでしょうか。