働き方改革やコロナ禍において、職場の福利厚生が改めて注目されています。福利厚生は職員の待遇や新規採用者への訴求力を向上させることが大きなねらいですが、非正規職員との均等・均衡待遇への対応やコロナ禍において既存の制度を十分に活用しきれないことなどを背景に、内容の見直しを検討している医療機関もみられます。加えて、働く職員の福利厚生に対する意識も変わりつつあります。本稿では福利厚生の実態や必要性を再検証するとともに、医療分野やその周辺にある分野における取り組み事例、新たに福利厚生の導入を考える際のポイントなどについて解説します。

福利厚生の実態と必要性

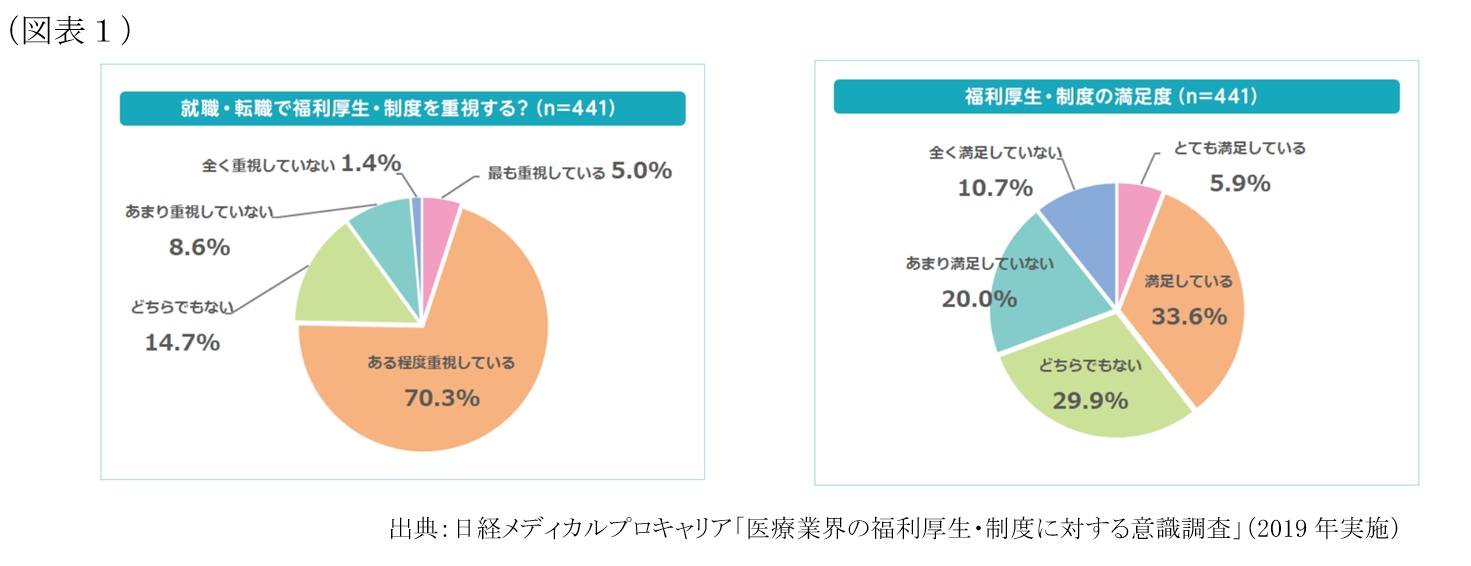

主に医療人材の紹介・転職支援等を行っている「日経メディカルプロキャリア」が実施した「医療業界の福利厚生・制度に関する調査(2019年実施)」によると「就職や転職で福利厚生を重視する」と回答した人は70%以上を占め、多くの求職者が職場を選ぶ際の判断材料の一つにしていることが分かります。また、「福利厚生に満足している・どちらでもない」と回答した人の割合が全体の半数以上を占めており、利用したことのある制度としては「住宅手当・家賃補助」、「慶弔金」、「特別休暇」などが挙げられています。(図表1)

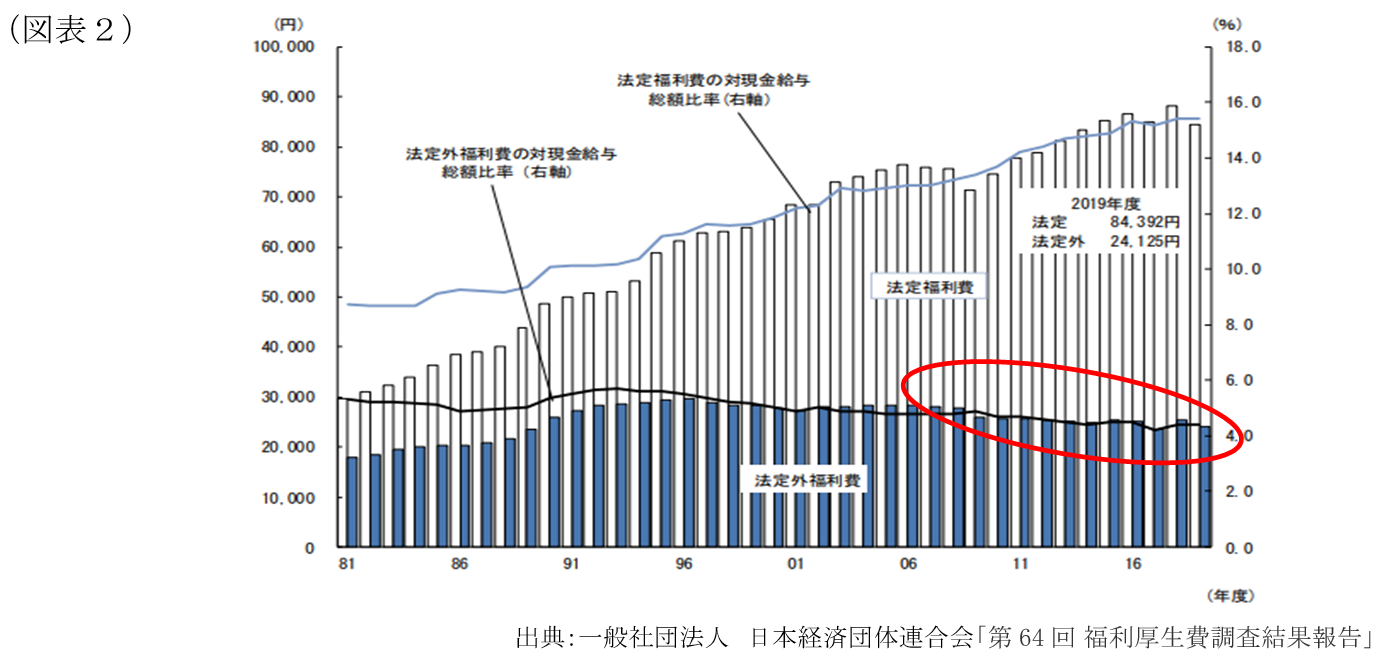

職員や求職者からの福利厚生に対する関心が高い一方で、2019年度に法人が職員1人につき1か月当たりに負担した法定外福利費(福利厚生費)は、全産業平均で24,125円となり直近10年で少しずつ減少しています。福利厚生制度そのものに対する関心は依然高いものの、導入や利用状況については必ずしも比例しているわけではなく、今後さらなる向上・改善の余地があると言えます。(図表2)

福利厚生のメリット・デメリット

福利厚生の目的は、既存職員の待遇向上や採用戦略に加え、職員の心身のバランスを整えることによる業務の生産性や仕事の質の向上が期待されます。クリニックに関してはこれが発展し、患者・地域社会からの評判・信頼の向上に繋がり、このことは費用対効果を図るうえでのポイントとなり得ます。一方で留意すべき点として、コスト面や管理負担が挙げられます。一度導入した制度は簡単に廃止することは難しいため、長期的な視点で無理のない運用ができるかを確認する必要があります。

|

メリット |

デメリット |

|

・採用力の向上 ・職員の満足度向上、健康維持・増進 ・業務の生産性、質の向上 ・クリニックのイメージアップ ・社会的信頼の向上 ・職員の定着率向上 ・職員間の親睦 ・節税効果 |

・コストがかかる ・管理負担が大きい ・職員のニーズ・公平性を保つのは難しい

|

福利厚生の実践事例

一般企業が取り入れている福利厚生としては下記が挙げられます。コロナ禍の影響から、特別休暇や健康・医療、家族に関する制度を導入する傾向が高まっており、本人や家族の体調不良を理由とする休暇以外にも、誕生日休暇や帰省休暇など誰でも取得可能な休暇を拡充する動きもみられます。住宅手当についても比較的導入事例は多いものの、同一労働同一賃金や公平性の担保の観点から廃止や導入を見送る企業もみられます。また、規模の大きい企業では、様々な福利厚生メニューから職員が付与されたポイントの中で自由に選択できる「カフェテリアプラン」や「福利厚生クラブ」に加入する例もみられます。

医療機関では「医療費補助」、「専門機関と提携したメンタルサポート」、「PCR検査の無料実施」、「院内保育所」、キャリアアップのための「資格取得支援」などがみられます。院内保育所の設置は容易ではありませんが、子育てと仕事の両立のサポートとしてはベビーシッター補助制度の導入も考えられます。大企業のように保養施設の利用などを整備している例は多くないと思われますが、医療機関ならではの医療面・健康面の充実を目的とした制度は今の時代に即したものと言えます。

|

福利厚生の内容 |

実践例 |

|

住宅・通勤 |

家賃補助/社宅/通勤手当/駐車場手当 |

|

健康・医療 |

人間ドック/仮眠室の設置/法定以上の傷病休暇や手当 |

|

育児・介護 |

育児・介護休暇の有償化/法定以上の休業・休暇/妊活支援 |

|

慶弔・災害 |

結婚祝い金/災害見舞金/出産祝い金 |

|

自己啓発 |

図書購入補助、資格取得支援 |

|

文化・体育・レクリエーション |

部活動やサークルの補助金/社員旅行/運動施設、旅行割引 |

|

財産形成 |

確定拠出年金制度/財形貯蓄制度 |

|

特別休暇 |

法定日数以上の有給休暇/誕生日・結婚・忌引き休暇/長期休暇 |

|

勤務時間 |

法定以外の時短正社員制度 |

|

食事 |

食事無料や補助券/無料のお菓子、ドリンクコーナーの設置 |

どのような内容が職員にとって魅力を感じるかについては、職員の年齢構成や性別なども大きく影響します。20代・30代の職員は「休暇や住宅の補助」などに対する関心が高いと思われますし、40代やそれ以上の職員については「健康」に対する意識が高まると想定されます。育児をしながら働く方にとっては「託児施設やベビーシッターサービス」は非常に魅力的であることは言うまでもありません。導入が「できる・できない」の判断の前提として、職員にとって魅力のある内容を選択することが重要となります。

導入の進め方と留意点

福利厚生制度を新たに導入する際や内容を見直す際には、概ね以下の手順で検討を進めます。

- 導入目的の明確化

- 職員の意識・要望の確認と内容の検証

- 費用検証

- 福利厚生の利用に関するルール(規程)の整備

- 職員への周知

「1.導入目的の明確化」は重要なステップと言えます。例えば「職員の離職予防」を目的とする場合、福利厚生だけでこれを実現することは難しいためです。離職の原因が職場内の人間関係や給与も関係していた場合、これらの改善も併せて行う必要があります。福利厚生は給与や労働衛生を補充するものであることを念頭に検討する必要があります。

また、「2.職員の意識や要望」についても事前に意見を集約できるとよいでしょう。職場に対する帰属意識の変化やコロナ禍により、いわゆる「飲み会」や「食事会の補助」、「サークル活動の補助」などのニーズは疎らになることも想定されます。プライベートを重視したい職員にとっては、これらの「親睦」を目的とした内容よりも、個人の処遇に関する内容(休暇や所得補助など)の方が需要が高いと考えられます。

実際に導入する際にはきちんとした「4.利用ルール設定」も重要となります。利用の対象や条件、範囲(上限)、利用申請手続きなどを曖昧にしてしまうと、かえって職場が混乱してしまうリスクに繋がりかねません。あまりに手続きが煩雑であってはいけませんが、一定のルールと理解のもと運用することが望ましいでしょう。

仕組みとしては福利厚生を設けていても職員に周知されていなかったり、互いに遠慮してしまったり、十分に運用できていないケースもみられます。経営者が制度の利用をアナウンスしたり、管理職が率先して利用することも有効です。より良い職場環境を整備していくために、導入を検討されてはいかがでしょうか。